相手も自分も尊重する、職場でのアサーティブ・コミュニケーション事例3選

「言いたいことがあるけれど、空気を壊したくない」「主張したつもりが、相手を責めてしまったように伝わってしまった」そんな葛藤を抱えるビジネスパーソンが多い今、注目されているのが「アサーティブ・コミュニケーション」です。相手を尊重しつつ、自分の意見や気持ちも率直に伝えるこの手法は、単なる話し方のテクニックではなく、心理的安全性と生産性の高い職場づくりの土台ともいえます。

本記事では、アサーティブ・コミュニケーションの基本と、職場でありがちな非アサーティブな関わりの課題についてご紹介します。

目次[非表示]

アサーティブ・コミュニケーションとは?基本理解と重要性

アサーティブとは「相手も自分も尊重する」姿勢

アサーティブ(assertive)とは、「相手の立場や感情を大切にしながらも、自分の意見や感情を率直に伝えるコミュニケーションの姿勢」を意味します。

- 一方的に主張するのではなく

- 黙って我慢するのでもなく

- “対等な立場”として意見を伝え合う

この「自己表現と相手配慮のバランス」を実現するのが、アサーティブ・コミュニケーションの本質です。単なる「伝え方の工夫」ではなく、「どう向き合うか」という対人姿勢のトレーニングともいえるでしょう。

参考:厚生労働省「あかるい職場応援団」

非アサーティブとは

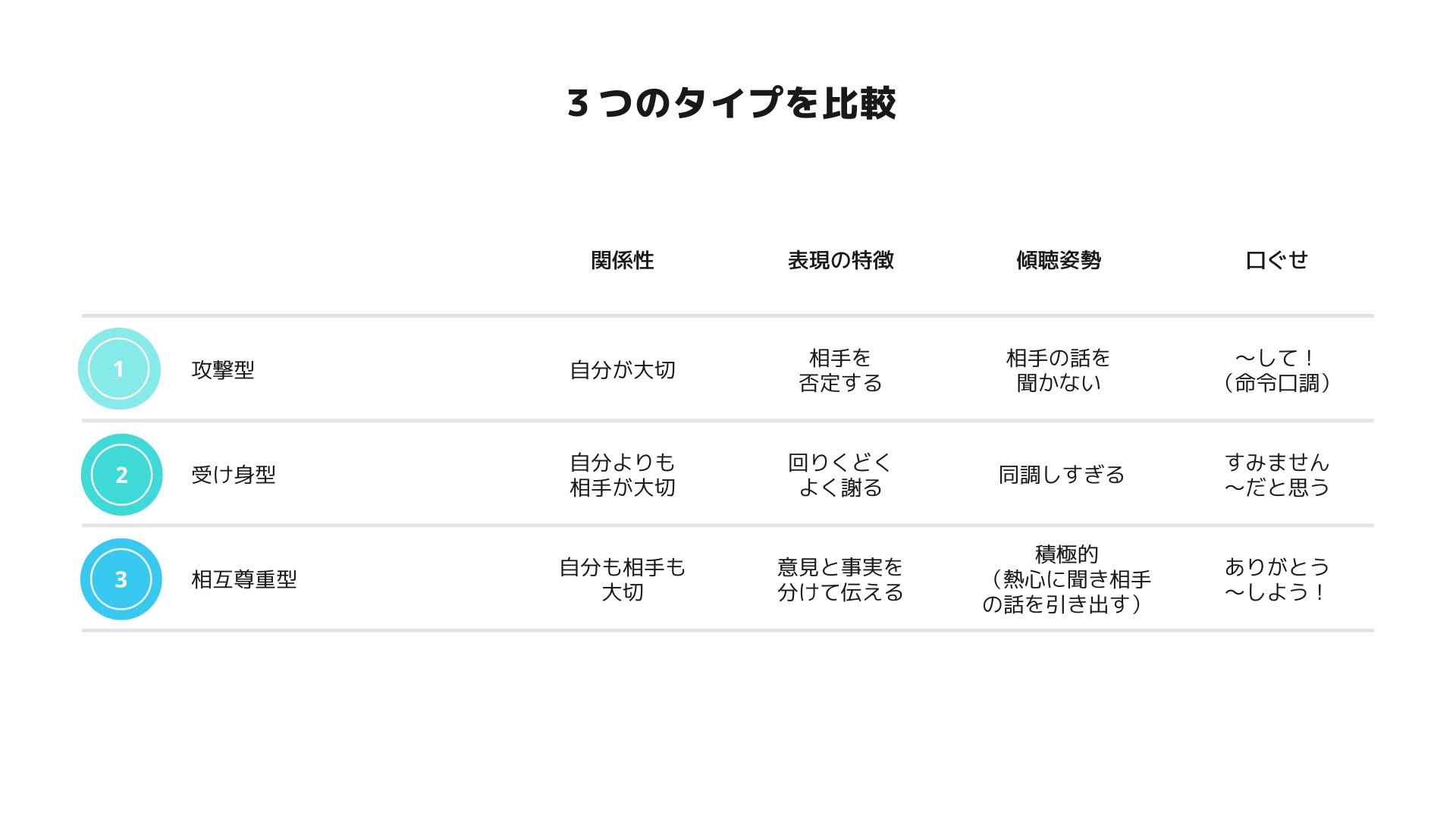

アサーティブではないコミュニケーションは、大きく2つに分けられます。

- 攻撃(アグレッシブ)タイプ

自己主張が強く、相手の意見を否定しがち。

例:「それじゃダメに決まってる」「何回言わせるの?」 - 受け身(パッシブ)タイプ

自分の気持ちを抑え、相手に合わせすぎる。

例:「まあ、どっちでもいいです……」「言いたいことはあるけど、黙っておこう」

アサーティブ(相互尊重型)はこのどちらにも偏らず、「私はこう思っています」+「あなたの意見も聞かせてください」という双方向の姿勢が基本です。3つのタイプを比較してみましょう。

職場でアサーティブな姿勢が求められる理由

現代の職場でアサーティブな姿勢が求められるのは、「対話の質」がチームのパフォーマンスと直結しているからです。

Google社が行った、生産性が高いチームに共通する条件を突き止める研究によると、圧倒的に重要な要素が「心理的安全性」でした。つまり、「チームのメンバー同士が安心して発言でき、失敗や異論を恐れずに意見を言い合える環境」が高業績チームの共通項であると示されたのです。

出典:Google社 “re:Work” ガイド「効果的なチームとは何か」を知る

また、アサーティブな関わりは以下のような効果をもたらします。

- 意見の衝突が「建設的な議論」に変わる

- 言いにくいフィードバックが伝えられる

- 感情のすれ違いが減り、ストレスを軽減できる

つまり、アサーティブ・コミュニケーションは、健康経営・人財定着・組織風土づくりの土台となるスキルなのです。

職場でよくある「非アサーティブ」な場面とその影響

上司の意見に反論できず、業務効率が低下

「本当は非効率だと思っている業務フロー」や「現場レベルでは難しい方針」があったとしても、「上司が言うなら仕方ない」「反論すると波風が立つかも」と感じ、本音を飲み込んでしまうケースは少なくありません。

その結果、作業に余計な時間がかかる、改善提案が出にくくなる、「言ってもムダ」という空気が蔓延するといった業務改善の機会損失と無力感が職場に広がってしまいます。

言いたいことを言えずにストレスが蓄積

アサーティブではない状態が続くと、社員は「本当は言いたいけど我慢する」状況に陥り、慢性的なストレスを抱えがちです。

「あの資料は納得してないけど、口を出すと角が立ちそう」「部下の行動が気になるけど、指摘しづらい」こうした我慢の積み重ねは、心身の不調やチーム内のぎくしゃくした空気にもつながり、離職リスクの増加やプレゼンティーズム(生産性の低下)にも影響を与える恐れがあります。

「空気を読む文化」による弊害とその悪循環

日本の職場では、「空気を読む」「忖度する」「波風を立てない」といった暗黙のコミュニケーション様式が根強く残っています。

もちろん、協調性や気配りは大切ですが、それが行き過ぎると……

- 違和感があっても指摘されない

- 会議で誰も本音を言わない

- 誰かの主張が一方的に通ってしまう

という思考停止の空気が組織に蔓延し、本来の議論や相互理解が機能しなくなります。

このような悪循環を断ち切るためにも、一人ひとりがアサーティブなスタンスを身につけ、相互尊重の風土を育てることが欠かせません。

事例で学ぶ!職場でのアサーティブ・コミュニケーション実践3選

事例1:チームミーティングでの「否定しない」伝え方の工夫

週次のチームミーティングでアイデア出しをする際、「まずは全員の意見を否定せずに書き出す」ルールを導入。非現実的な提案をされたときにも、

✕「それは無理ですね」

〇「それを実現するには何が必要か考えてみましょう」

という形で、相手の意見を受け止めたうえで建設的に進める表現を心がけました。これにより、社員同士の安心感が高まり、以前よりも活発な意見交換ができるようになりました。

事例2:リモートワーク時の「言葉選び」

Slackなどのチャットコミュニケーションが中心になったことで「言葉のトゲ」が気になるという声が増えていました。そこで、以下のようなアサーティブな表現のマニュアルを作成し、全社員に共有しました。

✕「今すぐ対応してください」

〇「もし可能であれば、○時までにご対応いただけると助かります」

✕「それは違います」

〇「私はこういう考え方もあると思いました」

このように、相手の立場を尊重しつつ、自分の要望を伝える「言い換え」が習慣化したことで、チーム内のすれ違いや誤解が減少しました。

事例3:人事評価面談における「率直だが敬意ある」フィードバック

評価面談の際にマネージャーがフィードバックを避ける傾向にあり、改善行動につながらないことが課題でした。そこで導入されたのが、「事実+感情+提案」で構成するアサーティブ・フィードバック法です。

例:

「最近のレポート提出が締切後になっていることが何度かあります。(事実)

私は業務全体の進行に影響が出ないか懸念しています。(感情)

今後は提出予定日を事前に教えてもらえると嬉しいです。(提案)」

この方法により、「率直だけど関係が深まる」面談の空気がつくられ、部下からも「受け止めやすくなった」と好評でした。

成功の鍵は「仕組み化」!組織全体で促進する工夫

社内研修・ワークショップでの導入

アサーティブ・コミュニケーションは一朝一夕では身につきません。そこで、多くの企業では体験型ワークショップやロールプレイ研修を取り入れています。

効果的なプログラム例:

- 自分の「攻撃型」「受け身型」傾向を自己チェック

- ケーススタディで言い換えを実践

- 「否定せずに伝える」トレーニング

このように、「わかる」から「できる」への橋渡しを意図した設計が成果につながっています。

マネジメント層の見本となるコミュニケーション

どれだけ施策を整えても、管理職がアサーティブでなければ職場に浸透しません。

- 部下の意見を途中でさえぎらない

- 感情ではなく事実に基づく指摘を心がける

- 違う意見も「ありがとう」と返す

といった上司の態度そのものが文化をつくるという視点が重要です。実際に「リーダーの変化がきっかけでチームの空気が変わった」という報告も多くあります。

社内制度や評価基準との連携

アサーティブな言動を評価制度に組み込むことで、行動定着を促す企業も増えています。

例

- ピア評価項目に「他者の意見を尊重し、自分の意見も率直に伝えたか」を明記

- 昇格要件に「建設的な対話ができるコミュニケーション力」を追加

“評価される行動”にアサーティブを加えることで、推進の後押しとなり、現場にも納得感を持って受け入れられます。

WellWaで実現する、自然と会話が生まれる職場づくり

雑談的コミュニケーションを生む「チャレ活」「健康選手権」

WellWa(ウェルワ)は、キリングループが提供する健康支援サービスです。「チャレ活(チャレンジ活動)」や「健康選手権」などを通じて、会話を目的とせず自然に生まれる対話を演出するのが特長です。

「今日のミッション達成した?」「部署対抗戦、いい感じですね!」といったライトで対等なやりとりが、アサーティブな関係づくりに役立っています。

日常会話のきっかけを提供する「デイリーミッション」

WellWaのデイリーミッションは、「今日はいつもより水を1杯多く飲もう」「2分だけ目を閉じて休憩しよう」など、取り組みやすく共感しやすいテーマで構成されています。

これが「会話のきっかけ」としての効果を持ち、「それやってみた?」といった自然な対話を促します。誰かの意見を「否定しない」「共感で返す」文化が育つベースにもなります。

偶発的なつながりを生む「WellStock」の設置と成果

ポイントを使って健康的なスムージーと交換できる「WellStock」は、部門を超えて「たまたま」出会う物理的な交流の場をつくります。

- 「それ何ポイントだった?」

- 「新商品出たらしいね」

といった、アサーティブな雑談の入口として活用されており、無理なくつながれる職場の“場づくり”として高く評価されています。

まとめ

「話すのが苦手」な人も活かす、対話の文化づくりを

アサーティブ・コミュニケーションは、「誰かが主張する場」ではなく、誰もが尊重される関係性の土壌をつくる考え方です。苦手な人を無理に変えようとするのではなく、違いを尊重することから始めましょう。

組織全体で「仕組みとして定着」させることが重要

一部の社員だけでなく、全社的な意識変革・制度連携・ツール活用を通じてアサーティブを文化として定着させることが、組織の持続的な成長につながります。

WellWaは「話すのが自然になる空気」をつくるツール

WellWaは、「対話を押しつけない」「でも気づけば話している」そんなアサーティブな職場の空気づくりを後押しするツールです。健康とつながりの両輪を支える施策として、導入を検討してみてはいかがでしょうか。