生活習慣が会社の未来を左右する?健康経営で意識改革を起こす方法

本記事では、生活習慣改善が組織に与える影響と、社員の意識改革を成功させる実践的な方法を紹介します。

目次[非表示]

- 1.なぜ今、企業が「生活習慣と健康」に注目するのか

- 2.社員の生活習慣が健康・生産性に与える影響とは

- 3.健康経営で意識改革を成功させる3つの鍵

- 4.社内啓発の仕掛け方|やらされ感のない「巻き込み型」が成功の鍵

- 5.生活習慣改善を支援する社内施策と活用ツール

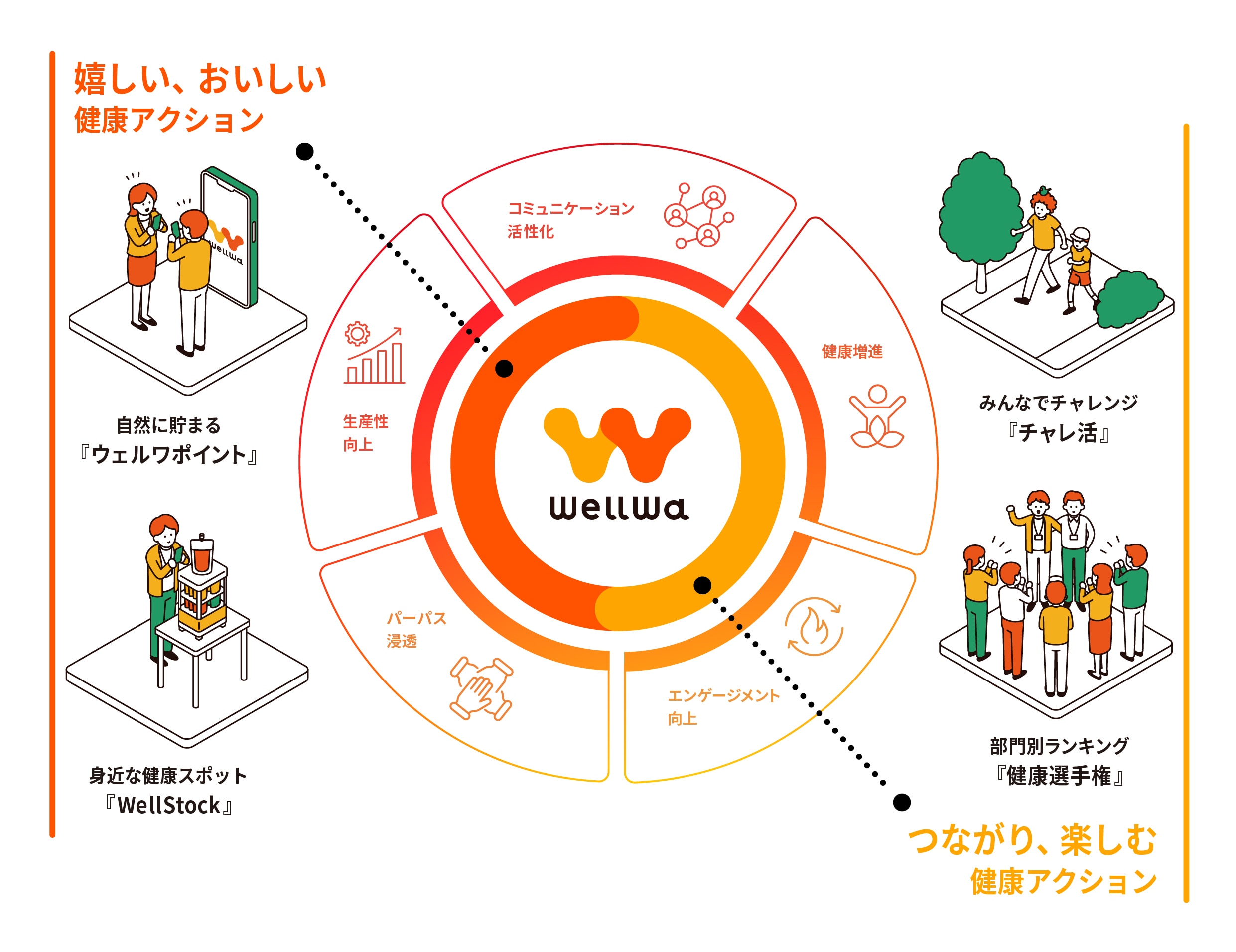

- 5.1.WellWaアプリ:行動記録×チーム支援で習慣化

- 5.2.WellStore:健康ポイントで選べる“おいしい健康”のEC連携

- 5.3.WellStock:食環境から変える置き型健康飲料制度

- 5.4.セミナー:社員の“気づき”を促す社内啓発支援

- 5.5.健康サーベイと分析レポートで意識と成果を“見える化”

- 6.まとめ:生活習慣の見直しが企業文化を変える第一歩

なぜ今、企業が「生活習慣と健康」に注目するのか

健康経営と人的資本経営の台頭

健康施策は「福利厚生」の枠を超え、いまや人的資本経営の根幹と位置づけられています。

経済産業省が推進する「健康経営優良法人認定」や、人的資本の情報開示義務(ISO30414など)の影響もあり、企業は従業員の健康維持・促進を経営課題として捉える時代になりました。生活習慣の改善は、組織の土台強化として企業価値向上の一手となります。

増え続ける医療費と生産性損失の課題

生活習慣の乱れは、生活習慣病・メンタル不調・不眠・運動不足などを引き起こし、個人の不調が企業全体の生産性低下や医療費増大に直結します。特に中堅からベテラン層の健康悪化は、代替の難しい人材流出リスクにもつながります。今後ますます高齢化が進む中、生活習慣への予防的アプローチは経営にとって不可欠な投資です。

行動変容が中長期的な企業価値向上に直結

従業員一人ひとりの健康意識と行動が変わることで、欠勤・早退の減少、パフォーマンスの安定、離職率の改善など、定量的にも定性的にも企業の成長にポジティブな影響をもたらします。今後の競争力は、「いかに健康な生活習慣を組織に定着させられるか」が鍵になります。

社員の生活習慣が健康・生産性に与える影響とは

睡眠・運動・食事・ストレスの習慣と生産性の関係

- 睡眠不足:

集中力・判断力の低下に直結し、ミスや事故の要因になることがあります。 - 運動不足:

慢性的な疲労・腰痛・肥満などを招き、体力・気力を奪います。 - 偏った食事や朝食抜き:

血糖値の乱高下や午後の眠気を引き起こし、業務効率に悪影響を与えます。 - 過度なストレス:

精神面の不調を引き起こし、結果として離職にもつながることがあります。

つまり、生活習慣の乱れ=生産性の低下を招く導火線といえるでしょう。

プレゼンティーズム/アブセンティーズムの実態

- プレゼンティーズム(出社しているが体調不良などでパフォーマンスが出ない状態)

- アブセンティーズム(病欠などによる欠勤)

この2つは、企業が直接的な損失を被る見えにくいコストです。厚生労働省の「コラボヘルスガイドライン」では、国内3企業の健康関連総コストのうちプレゼンティーズムによるものが77.9%と8割近くを占めているとされています。

出典:厚生労働省「コラボヘルスガイドライン」

健康状態が離職率・定着率に与えるインパクト

健康に対する企業の姿勢は、従業員のエンゲージメントやロイヤリティにも影響します。「この会社は自分の健康を気遣ってくれる」「働きやすく、長く続けられそう」という印象は、採用・定着・社内ブランディングにも良い影響を与えます。結果として、健康経営は人的資本の安定的な蓄積にもつながります。

健康経営で意識改革を成功させる3つの鍵

「自分ごと化」できる設計とメッセージの届け方

生活習慣を見直すには、社員が「自分に関係のあること」として捉えられるかが鍵です。健康診断の結果を個別にフィードバックしたり、部署ごとの健康傾向を共有したりと、個人と組織をつなげる「気づき」の設計が重要です。「生活習慣を変えることで〇〇がラクになる」といった具体的なメリットを打ち出す伝え方が、行動変容への第一歩になります。

組織全体を巻き込むリーダーシップと仕組み

経営層や管理職が本気で取り組む姿勢を見せることで、健康経営は「形骸化」を防げます。

- 管理職の参加率をKPIにする

- 健康目標の社内発表会

- 役職者が率先して歩数イベントに参加する

など、トップダウンとボトムアップの両輪で取り組む仕組みが効果的です。

行動が変わると“職場”が変わる:環境整備の重要性

座りすぎを防ぐスタンディングデスクや、健康ドリンクの常備など、行動を支える物理的環境が意識変革を後押しします。また、SlackやTeamsに「健康チャンネル」を設け、社員同士が成果や気づきを共有できる仕掛けも、健康を共通言語にする文化づくりに役立ちます。

社内啓発の仕掛け方|やらされ感のない「巻き込み型」が成功の鍵

健康教育より「共感と参加」を促すアプローチ

講義形式の健康教育は一方通行になりがちです。社員が「わかる」から「やってみたい」へ移行できるよう、共感・参加型のコンテンツ設計が求められます。

例:睡眠改善ワークショップで「昨日より+30分」を実践する週間チャレンジ等

動画・アプリ・ポスターなど多様なチャネル活用

啓発の届け方も工夫が必要です。

- オフィス内の掲示物(ポスター・デジタルサイネージ)

- 社内ポータルやメルマガでの健康Tips

- WellWa(ウェルワ)などのアプリ通知で日常的なリマインド

など、社員が「自然と目にする」情報設計を意識しましょう。

チーム参加・イベント形式で体験から学ばせる工夫

理屈だけでなく、「体感して納得する」場の提供が生活習慣改善には効果的です。歩数対決、睡眠記録チャレンジ、ヘルシー弁当コンテストなど、体験型イベントで「楽しい×健康」をセットにすることで、参加率が上がります。

生活習慣改善を支援する社内施策と活用ツール

WellWaアプリ:行動記録×チーム支援で習慣化

歩数・睡眠・飲酒などを自動で記録&可視化。部署対抗・ランキング形式で、ゲーム感覚で続けられる仕組みが魅力です。

WellStore:健康ポイントで選べる“おいしい健康”のEC連携

健康行動で貯まったポイントが、食の福利厚生サービスで使える仕組み。飲料と交換でき、行動変容への「報酬」設計に最適です。

WellStock:食環境から変える置き型健康飲料制度

職場に設置できる飲料の福利厚生制度。ヘルシーな選択肢がすぐそばにある環境整備が、自然な行動変化につながります。

セミナー:社員の“気づき”を促す社内啓発支援

WellWaでは、健康×経営をテーマにした社員向けセミナーや研修も実施可能。「なぜ生活習慣が大切か」を理解することで、自発的な行動が生まれます。

健康サーベイと分析レポートで意識と成果を“見える化”

25問サーベイでエンゲージメントや健康意識のスコアを可視化。部署ごとの傾向や施策の効果もレポートで確認でき、継続改善のPDCAに活用できます。

まとめ:生活習慣の見直しが企業文化を変える第一歩

生活習慣の改善は、単なる福利厚生にとどまりません。「人的資本の活性化=経営成果への貢献」と捉える視点が重要です。制度や教育だけでは人は動きません。社員が「これならやってみたい」と思えるような「楽しさ×共感×成果」の設計こそが、組織の行動を変える鍵になります。