【令和7年度版】健康経営優良法人2026の調査票変更点まとめ|今年のポイントはここが違う!

令和7年度の健康経営優良法人2026に向けて、調査票の見直しが行われ、その内容には「ステークホルダー全体への配慮」「性差・年代などの多様性対応」「育児・介護などライフステージとの両立支援」など、企業が健康経営をより実効性ある戦略として捉えるための新たな視点が盛り込まれています。

本記事では、これら変更点を詳細に整理し、認定取得を目指す企業が押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。

健康経営優良法人2026健康経営優良法人認定の認定要件・調査票変更点を徹底解説

健康経営優良法人2026健康経営優良法人認定の認定要件・調査票変更点を徹底解説

【ダウンロードはこちらから】

目次[非表示]

- 1.健康経営調査票のおさらい

- 2.令和7年度(健康経営優良法人2026)の認定要件の変更点

- 2.1.ステークホルダー全体に対する健康経営のあり方

- 2.2.メンタルヘルスに関する認定要件項目名変更

- 2.3.従業員の質的変化への対応(性差・年代配慮の新設)

- 2.4.健保組合等保険者との連携に関する必須要件の変更

- 2.5.「育児・介護と仕事の両立支援」を認定要件に追加

- 2.6.認定要件数の変更

- 3.調査票・申請書の個別設問の主な改訂内容

- 3.1.1. 健康経営推進方針と目標、KGIの定義の整理

- 3.2.2. 健康経営の理解促進に関する取り組み

- 3.3.3. 経営レベルの会議での健康経営の議題化

- 3.4.4. 組織全体に影響する効果検証

- 3.5.5. 管理職・従業員への教育(性差や年齢に配慮した職場づくり)

- 3.6.6. 従業員がPHRを活用できる環境整備

- 3.7.7. 仕事と介護の両立支援

- 3.8.8. 仕事と治療の両立支援

- 3.9.9. プレコンセプションケアの認知と取組状況の把握

- 3.10.10. 多様な働き方をする労働者への健康経営の広がり

- 4.申請スケジュールと申請フロー

- 5.まとめ

健康経営調査票のおさらい

健康経営優良法人認定制度と調査票の位置づけ

健康経営を企業経営の一部として推進するうえで、外せないのが「健康経営優良法人認定制度」です。経済産業省と日本健康会議が共同で運営するこの制度は、一定の基準を満たす企業を「見える化」し、社会的に評価・選別する仕組みとして注目されています。

この認定に欠かせないのが、「健康経営度調査票」と呼ばれる評価ツールです。これは、各法人の健康経営の取り組みを自己申告形式で評価し、点数化するもので、年に一度提出が求められます。調査票は単なる申請書ではなく、自社の健康経営戦略を可視化・再点検する重要なフレームでもあるのです。

調査票の設問は毎年アップデートされ、国の健康政策や社会の課題意識を反映するよう設計されています。そのため、認定を目指す企業にとっては、「調査票の構造と意図を深く理解すること」が何よりの準備といえるでしょう。

出典:経済産業省「健康経営度調査について」

大規模法人と中小企業、それぞれの提出要件の違い

健康経営度調査票は、対象企業の規模によって設問構成が大きく異なります。大規模法人(従業員801人以上)と中小規模法人(800人以下)では、求められる取り組みのレベルや評価の観点に違いがあるため、「どちらの区分に該当するか」で準備の方向性が変わってきます。

大規模法人には、より高度なガバナンス体制の構築やKPIマネジメント、サプライチェーンへの波及効果などが問われるのに対し、中小企業では、「まず取り組むこと」が評価される傾向があります。その分、中小企業には調査票作成のハードルが高く感じられるかもしれませんが、逆にいえば「今ある取り組みを見直す機会」と捉えることもできます。

調査票は事務局が公表するテンプレートに基づいて記入しますが、実際には日頃の取り組みを記録しておく「健康経営カルテ」のような存在として活用する企業も増えています。

昨年度の変更点はどうだった?

まず、昨年度(健康経営優良法人2025)の健康経営調査票では、以下のようなポイントに変更がありました。

「人的資本」の要素を強く意識した設問項目の整理

メンタルヘルスの施策実施だけでなく、「改善に向けたPDCAの実践」が求められた

健保組合等との協働が「努力義務」から「評価項目」に格上げ

これらの変化は、単なる項目の入れ替えではなく、企業における健康経営の「経営視点への格上げ」を強く意図したものでした。

特に注目されたのは、「経営理念との連動」や「目標KPIの設定」など、より「経営戦略としての健康経営」が明確に求められた点です。つまり、従来のように人事部門や総務部門だけが担う時代は終わり、経営層がリーダーシップを取ることが前提となってきたのです。

令和7年度(健康経営優良法人2026)の変更点は、こうした流れをさらに進化させた形で現れています。次節では、その具体的なポイントを見ていきましょう。

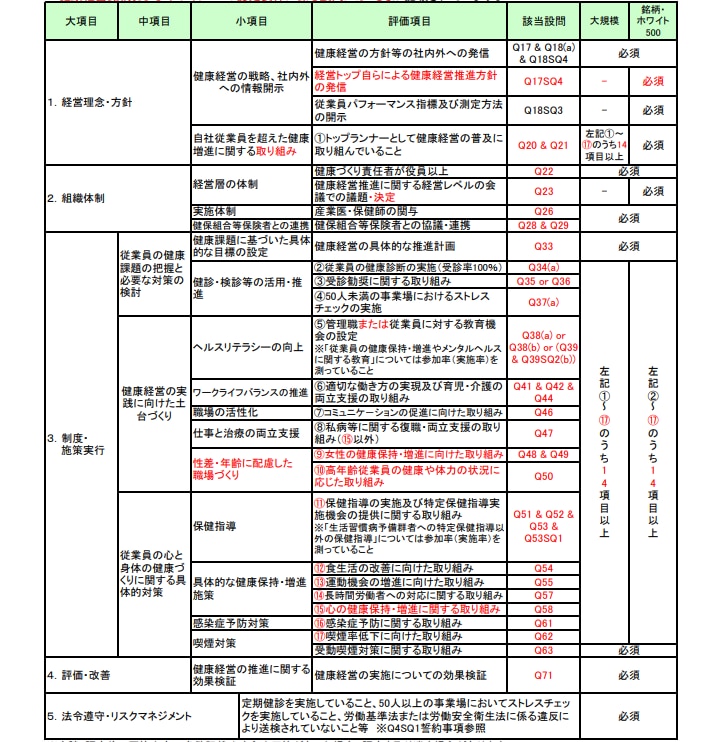

令和7年度(健康経営優良法人2026)の認定要件の変更点

ステークホルダー全体に対する健康経営のあり方

これまで健康経営の評価は、主に「自社の従業員」に向けた施策が中心でした。しかし令和7年度(健康経営優良法人2026)では、その枠を超え「ステークホルダー全体」への配慮がより明確に求められるようになりました。

ここでいうステークホルダーとは、サプライチェーン(仕入先・委託先など)や家族、地域社会など、企業を取り巻く広範な関係者を指します。従業員の家族も参加可能な健康イベントの実施や、取引先企業に対する健康経営の啓発支援などが、評価項目として新たに重視されています。

これは、健康経営を「経営者の意思」だけで終わらせず、企業文化・ブランドとして社会全体に浸透させる動きともいえるでしょう。

メンタルヘルスに関する認定要件項目名変更

注目すべき変更点のひとつが、メンタルヘルス関連項目の表現変更です。令和7年度(健康経営優良法人2026)では、従来の「メンタルヘルス対策」から、「心の健康保持・増進に関する取り組み」という用語へと変更されました。

これは、心の健康を病気予防としてではなく、持続的に良好な状態を保つものとして位置づける、よりポジティブな認識の転換を表しています。実際の設問内容も、「相談できる体制の整備」や「職場での安心感の醸成」など、心理的安全性や職場環境の視点が強調されています。

この表現変更により、企業側も「疾病対策」だけでなく、「心の健康の基盤づくり」まで視野に入れた総合的な対応が求められることになります。

従業員の質的変化への対応(性差・年代配慮の新設)

近年の多様な人材構成をふまえ、評価項目「健康経営の実践に向けた土台づくり」に「性差・年齢に配慮した職場づくり」が新設されました。これは特に女性の健康課題への対応(更年期や妊娠期の支援)や、高齢従業員の健康対策を含む内容で、誰もが活躍できる職場環境づくりが評価されます。

あわせて、管理職・従業員教育の設問にも性別や年齢に配慮した内容を学ぶ選択肢が追加され、例えば女性の健康課題に関する具体的な教育内容(睡眠・がんの予防・メタボ対策など)を問う設問も盛り込まれました。

出典:株式会社日経リサーチ(健康経営度調査委託事業者)「令和7年度 健康経営度調査(素案)」

健保組合等保険者との連携に関する必須要件の変更

これまでの健康経営においても、企業と健康保険組合の連携は重視されてきましたが、令和7年度(健康経営優良法人2026)の制度改正では、この連携が「任意」から「必須」へと明確に強化されました。従業員の健康データを最も多く保有しているのは保険者であり、その情報を適切に活用しないままでは、効果的な健康施策は打ちにくいという背景があります。

新たな要件では、健診結果の分析共有、保健指導、疾病予防プログラムの共催といった、具体的な連携活動が明記される必要があります。また、単なる名義貸し的な関係ではなく、PDCAサイクルにおける「P(Plan/計画)」と「A(Action/改善)」の両方で協働できているかが認定の成否を分けることになります。

「育児・介護と仕事の両立支援」を認定要件に追加

令和7年度(健康経営優良法人2026)の認定基準では「家庭と仕事の両立」という視点が新たに加わりました。特に、育児期や介護期にある従業員が働きやすい制度・風土を持つ企業は、人的資本への投資姿勢が高く評価される傾向にあります。

認定要件では、短時間勤務や在宅勤務制度、フレックス制度の整備はもちろん、メンタルケアやキャリア支援、同僚の理解促進に向けた社内研修の実施など、ソフト面での取り組みも評価対象です。この追加要件により、「ライフステージの変化を超えて働き続けられる組織づくり」が一層重要になっています。

認定要件数の変更

認定制度の精度向上に伴い、令和7年度(健康経営優良法人2026)の健康経営優良法人認定においては、認定要件数そのものにも見直しが加えられました。これまでに比べてより多角的な視点から企業の取り組みが評価されるようになり、項目数が増加しただけでなく、「必須要件」と「選択要件」の区分も再整理されています。

この変更は、単に「提出項目が増えた」という意味ではありません。むしろ、企業の現状やリソースに応じて「戦略的に選べる項目」が明確化されたという前向きな変化と捉えるべきです。やみくもにすべての項目を網羅するのではなく、自社の強みを活かした形で認定を目指す道筋が明確になったということです。

調査票・申請書の個別設問の主な改訂内容

1. 健康経営推進方針と目標、KGIの定義の整理

令和7年度(健康経営優良法人2026)では、「健康経営の推進方針」「目標(KPI)」「成果指標(KGI)」の三層構造の整理が求められています。これまで曖昧だった「何を目的とし、どう測るか」という設計を明確にし、経営視点に基づく指標管理が前提となっています。

単なる「実施した施策の数」ではなく、従業員の健康状態の改善やエンゲージメント向上など、結果につながる評価項目をKGIとして設定することが重要です。

2. 健康経営の理解促進に関する取り組み

健康経営を社内に定着させるには、従業員の理解と共感の醸成が欠かせません。令和7年度(健康経営優良法人2026)の調査票では、「全従業員への周知方法」や「社内報や掲示、イントラネットでの展開」など、情報の伝達手段に関する設問が強化されました。

重要なのは、一方通行の情報提供ではなく、双方向のコミュニケーション設計です。アンケートやワークショップ、社内ピッチイベントなどを通じた理解促進が効果的でしょう。

3. 経営レベルの会議での健康経営の議題化

「経営会議で健康経営が取り上げられているか」という項目は、従来からありましたが、令和7年度(健康経営優良法人2026)はより具体的な頻度・議題内容の記述が求められる形へと進化しました。

「年1回」よりも「四半期ごと」「定例会議での報告あり」など、経営層が継続的に関与している証拠を示すことが、評価上も差別化ポイントとなります。

4. 組織全体に影響する効果検証

健康施策の「やりっぱなし」を防ぐために、効果検証の仕組みを組織横断的に設けているかが問われます。評価されるのは、単なる満足度調査ではなく、施策と成果指標(KGI)の因果関係を測る工夫です。

体重・睡眠・歩数などの行動変容データをもとに、生産性やエンゲージメントスコアの変化を分析している企業は高評価の傾向にあります。

5. 管理職・従業員への教育(性差や年齢に配慮した職場づくり)

近年、性差医療やライフステージに配慮した教育が注目される中、管理職・従業員を対象としたリテラシー向上の取り組みも明記が求められるようになりました。

特に、女性特有の健康課題(更年期・妊娠期など)や、高年齢者の身体特性への配慮など、「誰もが働きやすい職場づくり」の観点で教育が行われているかが評価基準となります。

6. 従業員がPHRを活用できる環境整備

PHR(Personal Health Record/生涯にわたる個人の健康・医療に関わる情報)に関連する設問も新設されました。これは、従業員が自分の健康情報を蓄積・管理し、行動変容につなげるための環境が整っているかを問うものです。

健康診断結果のスマホ閲覧や、運動・睡眠記録アプリとの連携など、デジタルツールを活用した仕組みづくりが求められます。

7. 仕事と介護の両立支援

超高齢社会を背景に、「介護と仕事の両立支援」も評価対象として強化されました。設問では、社内相談窓口の設置や、制度の有無だけでなく、「利用しやすさ」や「啓発施策の有無」も問われています。

企業にとって、介護離職のリスクを防ぐことは人的資本の維持に直結する重要課題であり、柔軟な勤務制度や情報提供ツールの整備が効果的です。

8. 仕事と治療の両立支援

がん・糖尿病・メンタル疾患など、働きながら治療を続ける従業員の支援も引き続き注目されています。令和7年度(健康経営優良法人2026)では、支援プログラムの実施有無だけでなく、「実際に利用された実績」や「現場管理職への周知教育」までが記載対象に含まれます。

「制度はあるが使われていない」状態では評価が上がらないため、実効性の高い周知活動や運用体制の工夫が必要とされます。

9. プレコンセプションケアの認知と取組状況の把握

プレコンセプションケア(妊娠前の健康支援)についても、認知度向上と施策推進の観点から、新たな設問が設けられました。これは性別問わずリプロダクティブヘルス(性と子どもを産むことに関わる健康)に関するリテラシーを高める施策を評価するものであり、近年のジェンダー視点の高まりを反映しています。

10. 多様な働き方をする労働者への健康経営の広がり

テレワーク・フリーランス・短時間正社員など、非正規雇用・多様な働き方に対応した健康施策の整備も問われます。対象者の範囲や対象施策の設計理由を明記することで、企業の包摂性が評価されます。

全従業員を対象とした制度設計が形骸化しないよう、働き方ごとに適したサポート体制の構築が鍵です。

申請スケジュールと申請フロー

申請スケジュール

令和7年度(健康経営優良法人2026)の健康経営優良法人認定のスケジュールは、企業の規模によって提出内容や締切日が異なります。「大規模法人部門」と「中小規模法人部門」では、申請の位置づけや手続きが異なるため、混同しないよう注意が必要です。

■大規模法人部門(従業員801人以上)

提出物の名称:健康経営度調査票(アンケート形式)

提出期間:2025年8月18日(月)〜10月10日(金)17:00まで

手続きの概要:健康経営に関する取り組み状況を調査票で回答・提出する形式。これが認定申請の対象となります。

備考:調査票の提出のみで認定申請とはならず、申請の意思表示と申請料の支払いが必要です。

■ 中小規模法人部門(従業員800人以下)

提出物の名称:健康経営優良法人認定申請書

提出期間:2025年8月18日(月)〜10月17日(金)17:00まで

手続きの概要:所定の申請書フォーマットをダウンロードして記入・提出。健康宣言の実施などが前提条件となります。

備考:申請書の提出をもって正式な認定申請となり、全申請法人に評価結果が通知されます。

申請フロー

健康経営優良法人の申請は、以下のステップで行いましょう。

経済産業省または地方版認定制度の情報サイトから調査票を入手

自社の取り組みを調査票に記載(Excelまたはオンラインシステム利用)

必要書類とともにオンラインで提出

評価・審査を経て認定(採点基準は公開)

注意すべき点は、「提出時点の状況」で判断されるため、記載内容は「提出日までに実施済み」であることが必要です。直前の付け焼き刃的な取り組みは評価に反映されにくいため、余裕を持った準備が不可欠です。

健康経営優良法人2026健康経営優良法人認定の認定要件・調査票変更点を徹底解説

健康経営優良法人2026健康経営優良法人認定の認定要件・調査票変更点を徹底解説

まとめ

令和7年度(健康経営優良法人2026)の健康経営調査票では、従来の制度中心の評価軸に加え、従業員構成の変化に対応した施策の質向上や、企業の社会・ステークホルダーへの貢献、多様な人材への配慮といった新たな視点が色濃く反映されています。特に、経営戦略と健康経営の一体化(経営トップの関与)、社外ステークホルダーとの協働、そして従業員にとって実効性のある施策の推進が、今後の認定取得の重要な鍵となるでしょう。

企業の健康経営担当者としては、調査票を単なる申請資料と捉えるのではなく、戦略的な自己診断ツールとして活用する視点が求められます。中長期的に競争力を高めるためにも、制度の変更点を踏まえたうえで、現場に根差した施策を着実に構築していくことが重要です。