職場のメンタルヘルスが組織力を変える!今、企業が向き合うべき理由とは

「仕事はこなしているけれど、いつも疲れて見える」「突然の休職や離職が増えている」

そんな「見えない不調」が、あなたの職場にも潜んでいませんか?メンタルヘルスは、従業員の健康問題にとどまらず、業績・エンゲージメント・企業文化に深く関わる経営課題です。

本記事では、企業の健康経営推進担当者や福利厚生担当者に向けて、今なぜ「予防型のメンタルヘルス対策」が必要なのか、データと制度の観点からわかりやすく解説します。

目次[非表示]

職場のメンタルヘルスが企業に与える影響とは?

プレゼンティーズム・欠勤・離職のリスク

メンタル不調は、目に見える形での欠勤だけでなく、「出勤していてもパフォーマンスが出せない状態」=プレゼンティーズムとして表面化します。

- 集中力の低下

- 判断ミスの増加

- チームへの消極的な関与

こうした状態が慢性化すると、個人の負担はもちろん、周囲の負荷が増化・士気の低下・組織全体の非効率を招くことになります。さらに、うつ病や適応障害などの診断がついた段階では、長期休職や退職といった深刻な人財損失につながるケースも少なくありません。

エンゲージメントとパフォーマンスの関係

元気に働くことは、単に心身の健康だけでなく、仕事への熱意ややりがい(エンゲージメント)と密接に関係しています。心の不調を抱える社員は、以下のような影響を受けやすくなります。

- 新しいアイデアが出せない

- 周囲との協働に消極的

- 成果よりも「こなすこと」を優先

結果として、本人の成長も、組織の革新力も停滞してしまいます。一方で、メンタルヘルスが安定している社員は、ポジティブな対人関係・自発的な行動・高い生産性を発揮しやすくなることが、各種調査からも明らかになっています。

組織風土への波及と経営リスク

メンタル不調が放置される職場では、以下のような負の連鎖が起こりやすくなります。

- 雰囲気が重くなる

- 誰も本音を言わなくなる

- 上司がケアしきれず疲弊する

このような状態が続くと、チームワークや心理的安全性が失われ、結果的にイノベーションも阻害されます。また、企業側の対応が不適切だった場合には、労務トラブル・訴訟・労基署対応といった法的・経営的リスクに発展することも。

「健康は個人の責任」ではなく、今や企業がリスクマネジメントとして取り組むべき領域となっているのです。

なぜ今「予防型」メンタルヘルス対策が重要なのか

「不調が出てから」では遅い理由

一度メンタル不調に陥ると、回復には時間もコストもかかります。うつ病による休職は、平均で3〜6か月以上かかり、再発リスクも高いとされており、企業・本人双方にとって大きな負担となります。

だからこそ重要なのが、不調の兆しが出る前にゆるやかなサインを捉え、働きかける「予防型アプローチ」です。具体的には、

- ストレスをためにくい働き方の整備

- 雑談や日常的な声かけによる心理的フォロー

- 健康習慣の促進による心身の安定

といった、「ちょっとした違和感」に気づける職場の仕組みが求められます。

若年層・ミドル層におけるストレスの実態

特に近年は、20代〜40代の若年〜中堅層におけるメンタル不調の増加が深刻です。

- Z世代は「共感・つながり」を重視しながらも、実際のコミュニケーションが希薄

- 30〜40代は「責任の重さ」と「家庭との両立」の間で疲弊

- 世代を問わず、“仕事の意義が見えない”という無力感の訴え

これらの要因は、放置すれば静かに組織の活力を奪っていく「見えないリスク」です。管理職や人事部門が「心の声に気づく耳」を持つことが、今ほど求められている時代はありません。

厚労省が推進する「職場のメンタルヘルス対策」の方向性

厚生労働省は、企業におけるメンタルヘルス対策の指針として「心の健康づくり計画」の策定や、「ストレスチェック制度」の義務化を進めています。

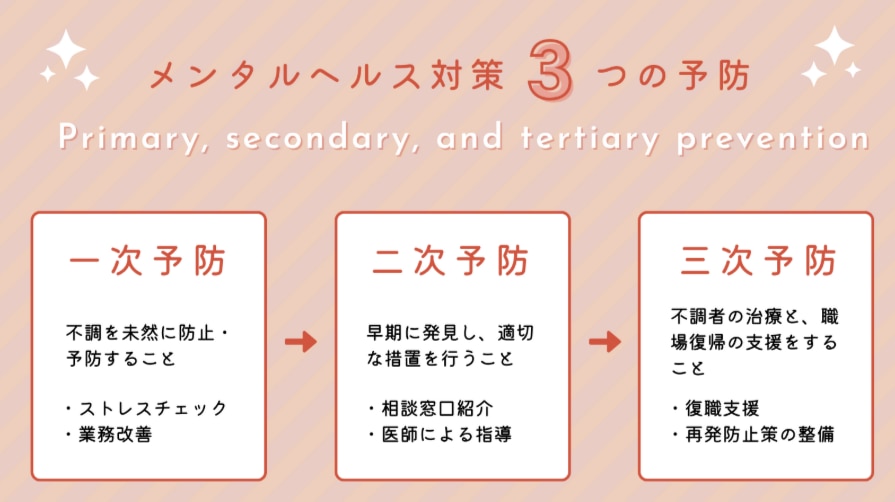

メンタルヘルス対策には「一次予防(不調を起こさない環境づくり)」「二次予防(早期発見・対応)」「三次予防(復職支援)」という3層モデルの導入を提唱しており、特に重視されているのが一次予防=ストレスをためない職場環境の整備です。

今後は法制度対応にとどまらず、健康経営・人的資本経営の文脈で「組織戦略としてのメンタルヘルス」が問われる時代となっていくでしょう。

出典:厚生労働省「職場における心の健康づくり」

職場でできる!メンタルヘルス改善の具体施策

上司・同僚との「ちょっとした会話」が鍵

メンタル不調の予防において最も効果的なのは、「ちょっとした声かけ」や「何気ない雑談」の積み重ねです。

- 「最近、元気そうですね」

- 「無理していませんか?」

- 「最近、仕事の調子はどう?」

こうした会話は、社員に「見守られている」「話せる相手がいる」と感じさせる心理的効果があり、孤立感や無力感を和らげるクッションとなります。特に上司は、フィードバックだけでなく、日常会話の中で部下の変化に気づける距離感を意識することが大切です。

雑談・運動・食事を通じた「ゆるやかな仕掛け」

「メンタルケア」と聞くと専門的・堅苦しい印象を持たれがちですが、身近な健康的な習慣をきっかけにした仕掛けがむしろ効果的です。

- 雑談促進:フリーアドレス席やオンライン雑談チャットの導入

- 運動習慣:1日5分のストレッチタイムやウォーキングキャンペーン

- 食習慣:社内での健康飲料やおやつの提供、ランチテーマの共有

こうしたゆるく参加できるアプローチが、社員の気分転換や心理的な開放感を促し、結果的にメンタルヘルスの安定につながります。

健康行動×可視化=継続するモチベーション作り

「やって終わり」にしないためには、行動の成果や取り組みを可視化し、モチベーションを保てる設計が必要です。

- 毎日の歩数やミッション達成を見える化

- 部署やチームで進捗をシェア

- ポイントやスタンプで達成感を演出

このように、「行動が見える→認められる→続けたくなる」という循環を生むことが、健康施策の継続と、心の安定につながります。

メンタルケアの効果を高める「つながり」の力

コミュニケーション不足がメンタル不調を招く

メンタル不調の大きな要因の一つが、コミュニケーションの断絶です。「誰にも相談できない、話しかけられない、話しかけづらい」こうした状態は、無意識のストレスとして蓄積されていきます。

「人間関係の良し悪しが職場のストレス要因である」と回答する社員は多く、逆に「気軽に会話できる職場」「誰かに見守られている感覚」があるだけで、不安や孤独感が大きく軽減されることがわかっています。

会話量・健康習慣・スコア改善が生産性を向上させる根拠

雑談や健康行動を起点とする「日常的な関与」が高まると、以下のような好循環が生まれます。

- 会話量の増加 → 心理的安全性の向上

- 健康習慣の定着 → 睡眠・集中力の改善

- 心身の安定 → プレゼンティーズムの抑制 → 生産性の向上

実際に、定期的な健康プログラムを導入している企業では、業務効率や職場満足度の指標が改善した例も報告されています。

チームで取り組むから「楽しい」に変わる心理的仕掛け

個人の健康行動は、孤独だと続きません。しかし、チームで取り組むことで、

- 「自分だけじゃない」と感じられる

- 「一緒に頑張ろう」という共感が生まれる

- 自然と会話が生まれ、メンタルの緩衝材になる

といった楽しさや仲間意識が行動継続を後押しします。心理学的にも「行動変容は仲間との共有で促進される」とされており、企業のメンタルケア施策でも注目される要素です。

WellWaが実現する「人とのつながり」で高めるメンタルヘルス

チャレ活や健康選手権がもたらす会話と一体感

WellWa(ウェルワ)は、従業員の健康行動を「チームで取り組むチャレ活(チャレンジ活動)」や「部署対抗の健康選手権」として展開することで、自然な会話や連帯感を生む設計になっています。

- 「ミッションやった?」という軽い声かけ

- 「残念、1位逃しちゃったね」といったチームトーク

- 自分の貢献が見える参加体験

こうした一体感は、メンタルの安定を支える「仲間とのつながり」を育てる効果があります。

デイリーミッションとWellStockで自然に続く習慣化

WellWaのデイリーミッションは、毎日の「小さな健康アクション」を促すものです。

- 水を多く飲む

- 少し遠回りして歩く

- 3分だけ深呼吸する

など、メンタルにも効果がある「マイクロハビット(小さな習慣)」が多数設計されています。

さらに、行動の積み重ねで得たポイントを、社内ECストア「WellStock」でドリンクと交換できるため、健康行動とご褒美の連動によって楽しみながら続く習慣化が実現します。

社内のウェルビーイング浸透を支援する仕掛けと測定指標

WellWaでは、参加率・会話量・ミッション達成率などを指標として可視化できるため、

- 健康行動がどの部署でどれだけ定着しているか

- コミュニケーションがどのように生まれているか

- メンタル安定に寄与する動きがどこで起きているか

といったウェルビーイングの定量的把握が可能です。これは、単なる健康促進にとどまらず、人的資本経営やエンゲージメント強化の観点からも有用なデータ活用につながります。

まとめ

メンタルヘルスは、単なる健康管理ではありません。職場の空気を整え、組織のパフォーマンスを引き上げる「経営資源」です。

- 小さな声かけ

- 雑談のきっかけ

- 健康的な行動習慣

これらを仕組みとして定着させることが、社員一人ひとりの安定と、企業の成長を同時に支える鍵となります。WellWaのようなツールを活用すれば、「人とのつながりを通じたメンタルケア」が無理なく、楽しく、持続的に実現できます。今こそ、「予防型のメンタルヘルス対策」に取り組む一歩を踏み出してみませんか?