健康経営のインセンティブ設計ガイド|成果が出る制度づくりのポイントとは?

健康経営を成功に導くには、従業員の行動変容を促し、継続させる「インセンティブ設計」が欠かせません。本記事では外発的・内発的モチベーションの活用法、行動目標型・成果目標型・習慣定着型の違いと選び方、可視化とフィードバックの仕組みなど、成果を出すための制度設計のポイントを解説します。

「やらされ感」を減らし、楽しみながら健康行動を習慣化できる仕掛けづくりの具体例や、WellWaを活用した実践事例も紹介します。組織の生産性向上とエンゲージメント強化を目指す担当者必見のガイドです。

なぜ健康経営にインセンティブが必要なのか?

自発的な行動変容には報酬の設計が鍵

健康経営が目指すゴールは、従業員一人ひとりの健康意識と行動変容によって、組織全体の生産性や持続可能性を高めることにあります。しかし、「健康に良いとわかっていても、なかなか行動に移せない」という声が多く聞かれるように、実際の行動を促すにはきっかけや後押しとなる「報酬の仕組み」が必要です。

経済産業省の調査資料でも、健康経営の施策効果を高める要素として「動機づけ(モチベーション)設計」の重要性が示されています。特に、自発的な選択を引き出すには、「頑張ったら見返りがある」ではなく、「続けたくなる仕掛け」が求められるのです。

出典:大和総研調査季節報「2021年 秋季号 Vol.44」

インセンティブの本質は、外側からのご褒美というより、内側の行動エネルギーを引き出す仕組みにあります。

組織の成果につながる健康経営の本質とは

健康経営とは単なる福利厚生の拡充ではなく、企業が中長期的に競争力を維持するための経営戦略です。従業員の健康改善によって、プレゼンティーズム(出勤しているが生産性が低下している状態)の改善、医療費の抑制、離職率の低下など、明確な成果につながることが各種調査からも明らかになっています。

しかし、このような成果は従業員全員の健康意識と行動の積み重ねによってのみ実現されます。つまり、健康経営の本質は「従業員個々の行動変容を、いかに組織の成果へと転換するか」という点に集約されるのです。

そこで求められるのが、行動変容を引き出す戦略的インセンティブ設計です。単なるバラマキ型のポイント制度ではなく、組織の課題や文化に応じた設計こそが、成果を生み出す鍵となります。

インセンティブ=一過性ではない「仕掛け」の力

インセンティブという言葉には、「一時的な報酬」「キャンペーン的な取り組み」という印象を持つ方もいるかもしれません。しかし、健康経営においては、インセンティブは継続的な行動の動力源として設計されるべきものです。

歩数を増やすだけの短期施策では、イベント終了とともに行動も消えてしまいがち。一方で、仲間と競い合ったり、継続的に小さな報酬を得たりする仕組みがあれば、習慣として根付く可能性が高まります。

つまり、インセンティブとは行動を一度だけ起こさせる装置ではなく、健康行動を日常に定着させる「仕掛け」として機能させることが求められているのです。

インセンティブ設計の基本構造と成功の鍵

外発的vs内発的モチベーション

インセンティブ設計では、まず外発的モチベーション(報酬・評価)と内発的モチベーション(達成感・成長実感)の違いを意識することが重要です。

「歩数に応じてポイントを付与する」「達成者に商品をプレゼントする」といった外的報酬は即効性がありますが、報酬がなくなるとモチベーションも途切れやすいという課題があります。一方で、「日々の健康記録が可視化される」「仲間と励まし合える」といった内発的動機づけは、持続性があり習慣化につながりやすいのが特長です。

理想的なのは、初期段階では外的報酬で関心を集め、徐々に内的動機に移行させる設計です。このように、時期や目的に応じて両者をバランスよく活用する視点が求められます。

行動目標・成果目標・習慣定着型の違いと選定基準

インセンティブ対象とする目標には、主に以下の3タイプがあります。

- 行動目標型(例:週3回の運動、毎日の歩数記録)

- 成果目標型(例:体重−3kg、血圧改善)

- 習慣定着型(例:3カ月継続した人に報酬)

行動目標型は達成のハードルが低く、参加率が高まりやすい反面、効果の持続性に課題があります。成果目標型は目に見える変化を促しやすい一方、個人差が大きく、不公平感が生まれるリスクもあります。

そのため、最も注目されているのが3の「習慣定着型」です。これは、「一定期間継続できたこと」を評価するもので、成功体験の蓄積や離脱防止に効果的とされています。企業の健康課題や文化に応じて、どの指標を軸にするかを慎重に検討する必要があります。

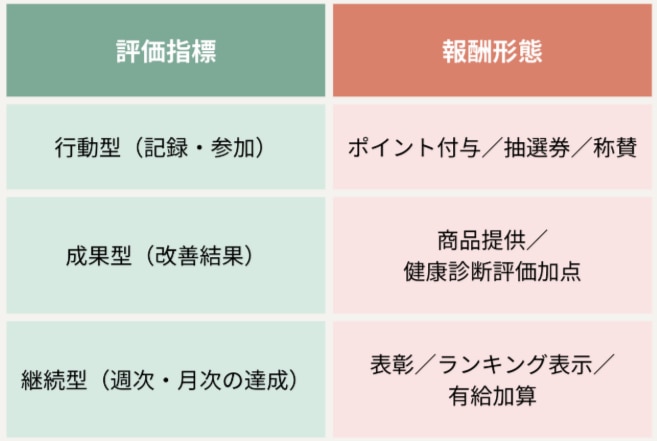

「評価指標」と「報酬形態」の設計マトリクス

インセンティブ設計をより効果的に進めるには、以下のような「評価指標×報酬形態」のマトリクス思考が有効です。

特に重要なのは、「報酬の種類が従業員にとって本当に嬉しいものか?」という視点です。金銭的インセンティブだけでなく、「表彰される」「人に認められる」といった感情的報酬の活用も、効果的なモチベーション源となります。

成果につながるインセンティブ設計の考え方

インセンティブは「付ければ動く」単純な仕組みではありません。特に健康行動のように、目に見える成果が出るまでに時間がかかる取り組みでは、モチベーションを持続させる構造を緻密に設計することが重要です。

短期×習慣型施策で「最初の一歩」を後押し

どんなに素晴らしい制度であっても、最初の一歩が踏み出せなければ意味がありません。そこで有効なのが、短期集中型の習慣づけ施策です。

たとえば「7日間チャレンジ」や「朝ストレッチ週間」といった、達成感をすぐに得られる設計は、初動のハードルを大きく下げます。これにポイントや称賛といった外発的な報酬を組み合わせることで、「まず動く」「少しずつ変化を実感する」というポジティブなサイクルが生まれます。

企業が成果につなげたいのであれば、まずはこの短期の成功体験をつくることがスタートラインです。

チーム戦やゲーム性を活用して楽しさをプラス

行動が続かない一因は、個人任せになってしまうこと。習慣化には「共に取り組む仲間」や「ちょっとした遊び心」が欠かせません。そこで有効なのが、チーム戦・部署対抗イベント・スタンプラリーなど、ゲーム性を取り入れた設計です。

部署ごとのランキングやチームでの歩数合計に応じて報酬を設けることで、「自分一人じゃない」という心理的な安心感と、仲間との一体感が生まれます。さらに、ポイント獲得や称号付与などのゲーミフィケーション要素は、楽しさを継続の動力源に変えてくれます。

成果を出したいなら、「やらされている感」をいかに減らし、「楽しいから続けたい」という感情に置き換えられるかが鍵となります。

成果の可視化とフィードバックが継続率を左右する

人は「頑張ったことが見える」と継続しやすくなります。だからこそ、成果を数値やグラフで「見える化」することは極めて重要です。歩数・体重・睡眠時間・食事記録などを可視化することで、自分の成長や変化を実感しやすくなります。

さらに、「見える化」は第三者からのフィードバックを可能にするという利点もあります。部署内でのスコア共有や、目標達成者へのメッセージ送信機能などを通じて、周囲からの承認や励ましが継続意欲を後押しします。

インセンティブ制度は、報酬を出すだけでは不十分です。成果と過程をどう可視化し、どんな形で本人にフィードバックするか。その設計次第で、行動変容の定着率は大きく変わるでしょう。

WellWa活用で実現する行動を変えるインセンティブ施策

毎日の健康習慣をポイントで可視化する「デイリーミッション」

従業員の健康行動を促すには、日常の当たり前の行動を評価し、可視化する仕組みが必要です。WellWa(ウェルワ)の「ミッション」機能は、まさにその実現を支える代表的なツールといえるでしょう。

「歩数記録」「睡眠時間の入力」など、ちょっとした行動をミッション化し、達成すればポイントを獲得できる設計になっています。これにより、日々の行動が積み上がる感覚として実感できるため、継続率の向上に大きく寄与します。

また、記録がスコアやグラフで見える化されることで、自己管理力も自然と高まっていきます。「インセンティブ=やらされ感」というイメージを払拭し、自発性を引き出す仕掛けとして活用できます。

WellWaポイントを「使える」に変えるWellStock/WellStore

インセンティブの設計で見落としがちなのが、「もらったポイントをどう使うか?」という出口の設計です。WellWaでは、貯まったポイントを社内設置の自販機(WellStock)やオンラインストア(WellStore)で使用できるため、行動と報酬が生活に直結しやすい仕組みになっています。

健康意識の高い人だけでなく、これまで参加意欲の薄かった層にも「ちょっと試してみよう」という気持ちを引き出すことができるのは、「報酬が身近で、選べて、すぐ使える」から。

選べるアイテムも、KIRINの飲料やスムージーなど健康を意識したラインナップが中心で、「健康に取り組む→美味しく楽しむ」という正の循環が自然と生まれます。

部署対抗の「チャレ活」でモチベーションを最大化

ポイント制度だけではなく、WellWaでは「チャレ活」「健康選手権」など、ゲーミフィケーション要素を盛り込んだ参加型イベントも用意されています。

特にユニークなのが部署対抗戦といったチーム性の強化です。個人の競争だけでなく、「応援し合える関係性」や「部署の一体感」が健康行動を後押しし、心理的な安全性やエンゲージメントの向上にも寄与します。

このような横のつながりが生まれるイベントは、表彰やランキング機能と組み合わせることで、さらに参加意欲を引き出しやすくなります。

よくある課題とその乗り越え方

「ポイントのためだけにやっている」現象をどう防ぐ?

よくある悩みとして、「ポイントが目的になってしまい、施策本来の意味が伝わっていない」という声があります。このようなケースでは、「報酬を得たあとに行動が途切れる」ことも起こりがちです。

この課題に対処するには、報酬の「量」ではなく「意味」を伝える工夫が必要です。毎月のミッションに「健康豆知識」や「生活改善Tips」を添えたり、達成者のエピソードを紹介することで、参加行動が「意義あること」として再認識されるようになります。

また、「ポイントがすべてではない」という空気感を作るために、称賛・共感・体験共有といった非金銭的報酬の活用も重要です。

費用対効果をどう測る?効果検証の視点と手法

インセンティブ制度の継続には、施策の「費用対効果」を可視化することが求められます。とはいえ、単に「いくらかけて何人が参加したか」を見るだけでは不十分です。

評価すべきは、「健康指標の変化」「参加者の行動定着率」「社内コミュニケーションの質的変化」など、質的・定量的データを組み合わせた分析です。WellWaではミッション参加率や平均歩数、ポイント利用状況などをログデータとして取得でき、施策効果の可視化に役立ちます。

さらに、年次での変化比較や部署間の差分分析を行うことで、施策の「投資対効果(ROI)」を中長期的に評価する体制も構築可能です。

まとめ

健康経営におけるインセンティブ制度は、単なる「ご褒美制度」ではありません。従業員の行動を引き出し、習慣化させ、組織の文化へと昇華させるための戦略的な仕掛けです。

その成功には、動機づけの設計、可視化の仕組み、共感の演出、そして「自社らしさ」を反映させる柔軟な運用が不可欠です。WellWaのようなツールを活用することで、こうした複雑な仕掛けを一貫して運用でき、「継続できる健康経営」の実現に近づくことができるでしょう。