健康経営優良法人認定基準を詳しく解説する完全ガイド

健康経営優良法人認定制度は、企業が従業員の健康を重視し、戦略的に健康管理を推進するための制度です。経済産業省と日本健康会議が共同で運営し、一定の基準を満たした企業が認定されます。本記事では、認定基準の詳細や必要な取り組み、申請プロセスについて詳しく解説します。大規模法人と中小規模法人で異なる認定要件や、企業が健康経営を成功させるためのポイントについても紹介。健康経営の認定取得を目指す企業担当者の方は、日々の業務に役立ててみてください。

目次[非表示]

- 1.健康経営優良法人認定基準の概要

- 2.健康経営優良法人認定の5つの項目

- 3.健康経営優良法人認定基準

- 4.健康経営優良法人認定のプロセス

- 4.1.認定を得るための手順

- 4.2.大規模法人部門

- 4.3.中小規模法人部門

- 4.4.必要な準備と書類

- 4.5.健康経営優良法人2026の申請期間について

- 5.認定取得に向けたステップバイステップガイド

- 5.1.①現状把握と課題特定

- 5.2.②課題を元に目標や指標を設定

- 5.3.③健康経営の具体的な戦略と計画

- 5.4.④具体的な取り組みの実施

- 5.5.⑤効果検証

- 5.6.⑥分析・改善(PDCAサイクル構築)

- 6.認定後の維持と更新

- 6.1.定期的な取り組み評価と改善

- 6.2.次年度に向けたアップデートと強化策

健康経営優良法人認定基準の概要

健康経営優良法人認定制度は、企業が従業員の健康管理を経営的な視点で評価する制度で、従業員の健康増進を図ることで、企業の生産性向上や組織の活性化を目指しています。まずは、認定を受けるためのプロセスやポイントを押さえておきましょう。

基本的要件

健康経営優良法人に認定されるためには、以下の基本要件を満たす必要があります。

- 健康経営の理念を明確にし、経営層のコミットメントがあること

- 企業内に健康管理を推進する体制が整備されていること

- 従業員の健康増進に関する具体的な施策を実行していること

- 施策の効果を評価し、継続的な改善を行っていること

- 関連する法令を遵守し、適切なリスクマネジメントを行っていること

健康経営優良法人認定の5つの項目

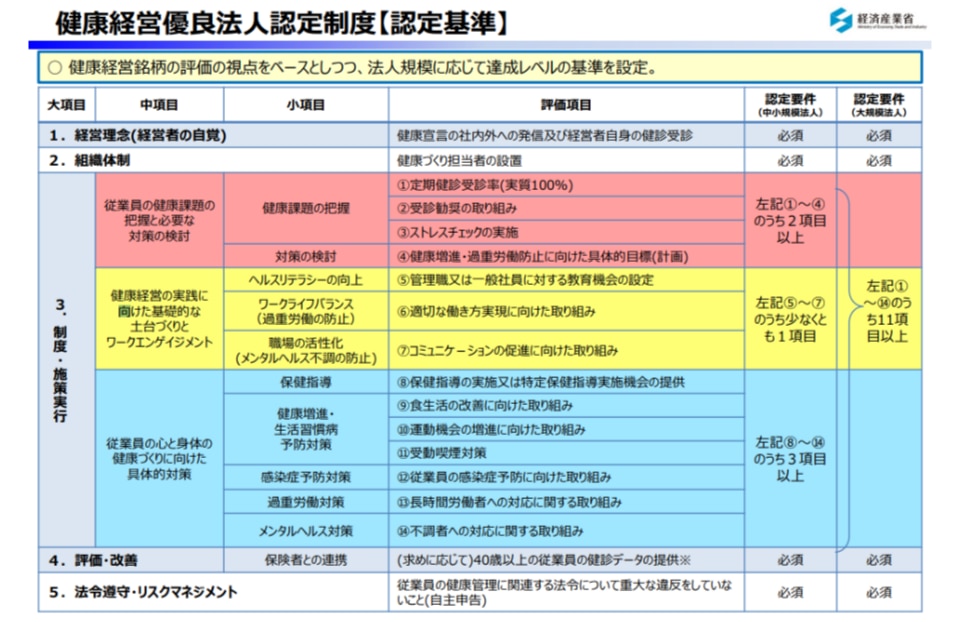

健康経営優良法人に認定されるためには、以下の5つの項目に基づいた取り組みが求められます。

経営理念

健康経営の実施には、経営トップの強い意志とコミットメントが必要です。企業理念として健康経営を掲げ、経営層が積極的に関与することが重要です。

組織体制

健康経営を推進するための組織体制を整備する必要があります。例えば、健康管理担当者の配置や、健康経営推進委員会の設立などが求められます。

制度・施策実行

具体的な健康施策の実行が求められます。定期健康診断の受診率向上、ストレスチェックの実施、禁煙対策、運動機会の提供など、多岐にわたる施策を展開することが必要です。

評価・改善

健康経営の取り組みが適切に実施され、その効果を測定する仕組みが求められます。健康診断結果の分析や従業員の健康意識の向上を評価する指標を設定することが重要です。

法令遵守・リスクマネジメント

労働安全衛生法など関連する法令を遵守し、従業員の健康リスクを適切に管理することが求められます。

健康経営優良法人認定基準

健康経営優良法人には、以下の3つの種類があります。

健康経営銘柄

東京証券取引所に上場している企業の中から、特に優れた健康経営を実践している企業が選定されます。選定にあたっては、健康経営に関する取り組みの充実度、従業員の健康意識の向上、データに基づいた健康管理の実施などが評価されます。選定企業は、投資家や社会からの評価を高めることができ、企業のブランド価値向上にも寄与します。

その選定基準は年々厳格化しており、単なる制度導入にとどまらず、実効性のある施策の実施状況や、健康指標の改善結果、さらには経営戦略への統合度など、定量・定性的な観点から総合的に審査されます。そのため、「健康経営銘柄」に選ばれることは、名実ともに企業の健康経営が高い水準で実践されている証といえます。

大規模法人部門

従業員数が500人以上の企業を対象に、一定の基準を満たした企業が認定されます。この部門では、組織全体で健康経営に取り組む姿勢が求められ、以下のような取り組みが評価されます。

- 従業員の健康データの分析と活用:健康診断やストレスチェックの結果をもとに、具体的な健康施策を計画・実行。

- 健康増進プログラムの実施:運動習慣の促進、メンタルヘルスケア、禁煙サポート、食生活の改善など。

- ワークライフバランスの向上:フレックスタイム制度の導入、テレワークの推進、長時間労働の抑制。

- 経営層の関与:健康経営方針の策定と公表、トップ自らが健康経営にコミットする姿勢。

中小規模法人部門

従業員数500人未満の企業を対象とし、規模に応じた基準で認定されます。中小企業の場合、限られたリソースの中で健康経営に取り組む必要があり、以下のような工夫が求められます。

- 手軽に実施できる健康施策の導入:ウォーキングイベント、健康情報の社内共有、簡単な体操やストレッチの推奨。

- 外部支援の活用:健康保険組合、自治体、専門機関のサポートを受け、負担を軽減しながら効果的な施策を実施。

- 柔軟な働き方の推進:小規模ながらもテレワークや時差出勤など、従業員の健康とワークライフバランスを考慮。

- 健康管理の意識向上:経営層自らが健康経営に積極的に関与し、従業員に健康の重要性を啓発。

中小規模法人部門では、必ずしも大企業と同じ規模の施策を行う必要はなく、自社に適した取り組みを柔軟に導入することが重要です。健康経営は、企業規模にかかわらず、従業員の健康を守り、働きやすい職場環境をつくるための重要な要素となります。

出典:経済産業省

健康経営優良法人認定のプロセス

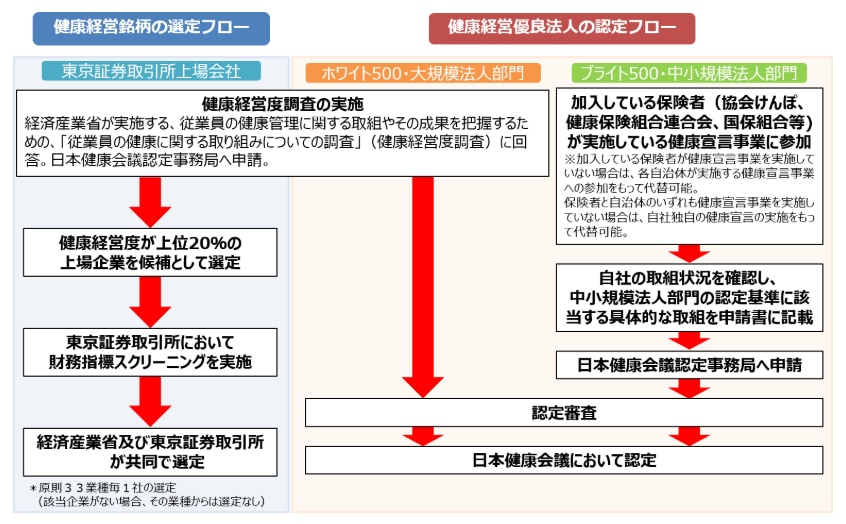

認定を得るための手順

健康経営銘柄

- 経済産業省が実施している「従業員の健康に関する取り組みについての調査(健康経営度調査)」に回答する

- 健康経営度の上位20%の場情報企業候補として選定

- 東京証券取引所において財務指標スクリーニングを実施

- 経済産業省及び東京証券取引所が共同で選定

大規模法人部門

- 経済産業省が実施している「従業員の健康に関する取り組みについての調査(健康経営度調査)」に回答する

- 認定審査

- 回答結果に基づき、健康経営優良法人の要件に適合しているか判定してもらう(フィードバックシート速報版)

- 日本健康会議で認定を受ける

中小規模法人部門

- 加入している保険者が実施している健康宣言事業に参加

- 中小規模法人部門の認定基準に該当する具体的な取り組みを認定申請書に記載

- 日本健康会議認定事務局へ申請

- 認定審査

- 日本健康会議で認定を受ける

出典:経済産業省

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin_shinsei.html

必要な準備と書類

必要書類

- 中小企業:健康経営優良法人(中小規模法人部門)認定申請書

- 大企業:健康経営度調査票

認定申請料

- 80,000円(税込88,000円)/件

健康経営優良法人2026の申請期間について

健康経営優良法人2026の申請期間は未確定ですが、例年8月から10月にかけて申請受付が行われます。最新情報は経済産業省の公式サイトを確認しましょう。

認定取得に向けたステップバイステップガイド

①現状把握と課題特定

自社の健康経営の現状を分析し、健康課題を特定します。従業員の健康診断結果やストレスチェックのデータを活用し、健康リスクの高い領域を明確にすることが重要です。また、従業員アンケートなどを実施して、健康への意識やニーズを把握することも重要です。

②課題を元に目標や指標を設定

特定した課題に基づき、改善すべき指標を設定します。例えば、「健康診断受診率を90%以上に引き上げる」「ストレスチェックの結果でメンタルヘルスリスクを低減する」など、定量的な目標を設けることが効果的です。

③健康経営の具体的な戦略と計画

設定した目標を達成するために、健康経営の方針を具体的な施策に落とし込みます。社内に健康経営推進チームを編成し、健康増進プログラムや福利厚生の強化を検討します。また、外部の専門家や健康保険組合と連携するのも有効な手段です。

④具体的な取り組みの実施

計画に基づき、具体的な施策を実施します。例えば、健康診断の受診促進キャンペーン、運動促進プログラム、ストレスマネジメント研修、食事の改善施策(社食のメニュー改善や健康食品の提供)などが考えられます。経営層が積極的に関与し、従業員の参加を促進することが不可欠です。

⑤効果検証

実施した施策が目標達成にどの程度寄与しているかを評価します。健康診断結果の変化、従業員の満足度調査、欠勤率や生産性の向上などを指標として用い、施策の有効性を分析します。

⑥分析・改善(PDCAサイクル構築)

評価結果をもとに、改善点を特定し、次の施策に反映させます。PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)を継続的に回すことで、健康経営の質を高め、持続可能な取り組みへと進化させることが重要です。

認定後の維持と更新

定期的な取り組み評価と改善

健康経営の取り組みを継続的に効果的なものとするためには、定期的な評価と改善が不可欠です。具体的には、以下の方法を活用します。

- 健康診断やストレスチェックの結果分析:従業員の健康データを収集し、傾向を捉える。

- 従業員アンケートの実施:健康施策の満足度や新たな課題を把握するために定期的なフィードバックを得る。

- 健康経営推進委員会の定期開催:施策の進捗を確認し、必要な見直しを行う。

- 外部機関との連携強化:健康保険組合や医療機関との協力を深め、専門的なアドバイスを受ける。

次年度に向けたアップデートと強化策

健康経営の施策は、認定を受けることがゴールではなく、常に改善・強化する必要があります。次年度に向けて以下の点を検討しましょう。

●新たな健康施策の導入:例えば、メンタルヘルスプログラムの拡充を行ったり、フリーアドレス制の導入や休憩・カフェスペースの確保などオフィスの環境改善に努める。

●テクノロジーの活用:健康アプリやウェアラブルデバイスを活用し、従業員が自発的に健康管理を行える環境を整備。

●ボトムアップ策の充実:経営層からトップダウンだけではなく、一般社員の中から健康経営を推進するリーダーを選出し、施策を企画・運営することで、職場の活性化や社員同士の連携強化、健康を重視する企業文化の醸成につなげる。

- 全国各地域でリーダーを選出し、地域ごとにスポーツイベントの企画・運営を任せる

- 各本部ごとにリーダーを選出し、働き方に合わせた健康施策の実行

例)バックオフィス部門

・姿勢良くする歩き方セミナー

・昼休憩を活用したオフィス内でのヨガ体験

●外部認証の活用:健康経営優良法人認定に加え、他の健康関連認証(例:ウェルビーイング認証など)を取得し、企業ブランドを高める。

健康経営優良法人認定は、企業のブランディングだけでなく、従業員の健康と生産性の向上にも直結する重要な取り組みです。認定を維持・更新しながら、戦略的に健康経営を推進することで、企業の持続的成長にも寄与します。