企業が今こそ取り組むべき「ウェルビーイングイベント」とは?成功事例・効果・実践ステップを解説

企業が注目すべき「ウェルビーイングイベント」の重要性や導入の背景、期待される効果、企画・運営の具体的な方法まで、成功に導くための実践的なステップを解説します。

目次[非表示]

- 1.ウェルビーイングにおけるイベントの重要性と導入の背景

- 1.1.ウェルビーイングとは?企業が取り入れるべき理由とその定義

- 1.2.なぜイベント型が効果的?ウェルビーイング施策にイベントを活用する理由

- 1.3.ウェルビーイングイベントがSDGs・健康経営に与える影響とは?企業価値を高める施策

- 2.今、企業がウェルビーイングイベントを導入すべき3つの観点

- 3.ウェルビーイングイベントの主なタイプと選び方

- 3.1.社内イベント or 外部イベント?目的別の使い分けと選定ポイント

- 3.2.オンライン・対面・ハイブリッド型の比較とメリット

- 3.3.テーマ別:人気のプログラム|マインドフルネス・睡眠・栄養・運動など

- 4.「健康」をチームみんなで楽しめるウェルビーイング アプリ「WellWa」

- 5.イベント企画から実施までの手順

- 6.実施後の効果測定と改善方法

- 7.ウェルビーイング施策導入に関するよくある質問と回答

- 8.まとめ|社員と企業を育むウェルビーイングの実践を

ウェルビーイングにおけるイベントの重要性と導入の背景

ウェルビーイングとは?企業が取り入れるべき理由とその定義

ウェルビーイングとは、従来の健康の概念とは異なる、身体的・精神的・社会的に満たされた良好な状態を指します。いま企業がこの概念に注目する背景には、社員一人ひとりの幸福度と企業のパフォーマンスが密接に結びついていることが、多くの研究で示されているためです。社員が心身ともに健やかで、高いモチベーションで業務にあたることができる職場は、企業の持続的成長に直結します。

なぜイベント型が効果的?ウェルビーイング施策にイベントを活用する理由

社員のウェルビーイングを高める施策として、“イベント形式”のウェルビーイング施策は短期間で意識変容を促す手段として注目されています。座学や啓発活動はもとより、体験することは、理解よりも行動変容に大きな影響を与えるため、イベント型施策は効果が得やすいのです。

ウェルビーイングイベントがSDGs・健康経営に与える影響とは?企業価値を高める施策

ウェルビーイングイベントは、単なる福利厚生にとどまらず、健康経営優良法人認定やSDGs(持続可能な開発目標)への貢献に位置づけることができます。社員の健康支援や働きがい向上への取り組みは、社会的評価を高め、採用ブランディングや投資家向け情報開示にもプラスに作用します。よって、単なる社内イベントではなく、経営戦略の一部として設計することが求められています。

今、企業がウェルビーイングイベントを導入すべき3つの観点

1.メンタル不調を未然に防ぐ新たなアプローチ

これまでのメンタルヘルス対策は、不調への対処に重点が置かれていました。しかし、社員の心身の疲労やストレスを未然に防ぐためには、より積極的なウェルビーイング支援が不可欠です。イベントを通じて、リフレッシュやポジティブな感情の喚起、レジリエンス(回復力)向上を図ることが、新しいアプローチとして求められています。

2.エンゲージメント・離職率改善への具体的効果

ウェルビーイングイベントの実施は、エンゲージメント向上にも効果があります。社員同士のつながりが生まれ、職場に対する愛着や安心感が高まるためです。また、ウェルビーイング施策に積極的な企業は、離職率低下や採用力向上にも成功している傾向がみられます。単発ではなく、継続的に取り組むことがポイントです。

3.社員の「セルフケア意識」の喚起

現代の働き方では、社員自身も自覚しにくい慢性的な疲労やストレスが問題となっています。ウェルビーイングイベントは、社員が、前向きな体験を通じて自身と向き合い、セルフケア意識を高めるための最適の施策のひとつです。

ウェルビーイングイベントの主なタイプと選び方

社内イベント or 外部イベント?目的別の使い分けと選定ポイント

社内で完結するイベント(例:部署対抗健康チャレンジ、社内ワークショップ)は、手軽に実施でき、文化醸成に向いています。一方、外部講師によるセミナーやプログラム(例:マインドフルネス研修、栄養セミナー)は、専門性を高めたいときに有効です。自社の目的とリソースに応じて選びましょう。

オンライン・対面・ハイブリッド型の比較とメリット

- オンライン型:リモートワーク環境でも参加しやすい、全国展開企業に向いている

- 対面型:体験型プログラムやチームビルディング効果が高い

- ハイブリッド型:出社組・リモート組両方を巻き込みやすく、柔軟性が高い

それぞれのメリットを理解し、社員の働き方に合ったスタイルを選択することが成果に直結します。

テーマ別:人気のプログラム|マインドフルネス・睡眠・栄養・運動など

最近特に人気が高いテーマは、「マインドフルネス瞑想」「質の良い睡眠セミナー」「管理栄養士による食生活改善プログラム」「職場フィットネスチャレンジ」などが挙げられます。“心・体・食”の3領域をバランスよくカバーできるプログラム設計が理想です。

「健康」をチームみんなで楽しめるウェルビーイング アプリ「WellWa」

豊富な健康イベント、社内巻き込みに特化したプログラム設計

キリンが提供する「WellWa」は、チーム単位で楽しめる健康促進イベントが豊富に用意されています。たとえば、部署対抗の歩数チャレンジや、個人・チームランキング機能により、自然な形で社員同士の巻き込みを促進。競争心をうまく活用しながら、ウェルビーイング向上とチームビルディングを同時に実現できます。

人気の「食の福利厚生」でポイント交換

活動量に応じて貯まるポイントは、「食の福利厚生」に交換できる仕組みも大きな魅力です。健康ランチ券やスムージー、ヘルシースナックなど、社員にとってモチベーションアップにつながる賞品と健康習慣を結びつけることで、エンゲージメント向上を図ることができます。

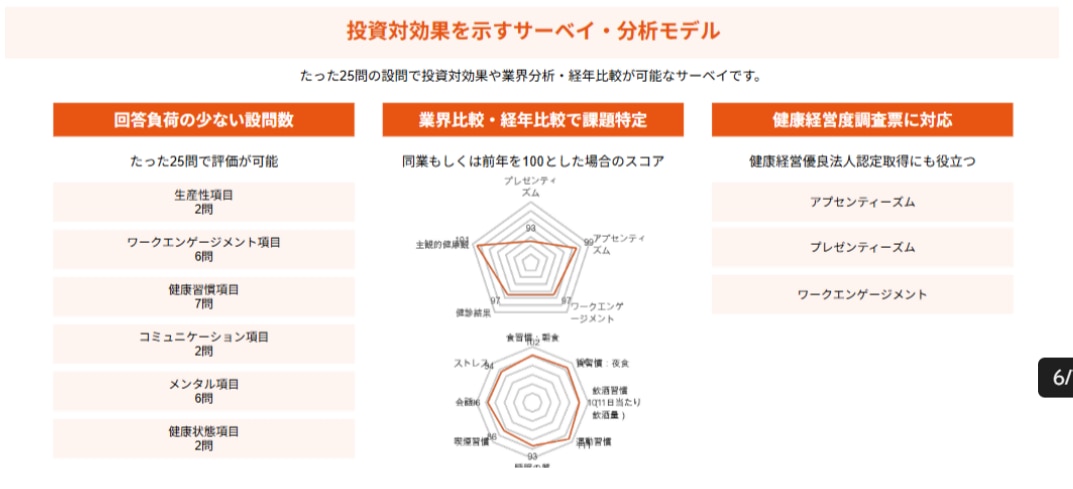

投資対効果を示すサーベイ・分析モデル

さらに、WellWaは、25問の簡易サーベイで、ウェルビーイング状態を可視化し、業界平均や経年比較も可能な分析機能を搭載。イベント施策の効果検証や経営層へのレポーティングにも活用できる実用性の高さが特長です。

イベント企画から実施までの手順

企画立案:目的設定と社内ヒアリングの進め方

ウェルビーイングイベントを成功させるには、施策の目的を明確にすることが重要です。健康意識を高めたいのか、コミュニケーションを活性化したいのか、それともメンタルヘルスを支援したいのか。目的によって、取り組み方は大きく異なります。簡単な社内ヒアリングを実施し、現場ニーズや期待値を把握することが重要です。

コンテンツ設計とファシリテーターの探し方

次に、目的に合ったコンテンツを選び、必要に応じて外部講師やファシリテーター(進行役)をアサインします。マインドフルネス、ヨガ、栄養セミナーなど、専門性の高いコンテンツは、外部のプロに依頼するのも効果的です。

告知・運営・当日の流れをスムーズに進めるコツ

告知段階では、単なる通知ではなく、参加する意義を伝えるストーリー設計が大切です。当日の運営は、タイムスケジュール管理、役割分担、緊急対応マニュアルを準備しておくと安心です。

テンプレートの準備:計画表・告知文・アンケート

計画表や告知文、実施後アンケートのテンプレートをあらかじめ用意しておくと、運営負荷を大きく減らすことができます。事後アンケートは参加者の声を集めやすくするために、良かった点と改善希望点をシンプルに問う形式がおすすめです。

実施後の効果測定と改善方法

参加者アンケートの効果的な設計と結果の読み解き方

アンケートでは、「満足度」「気づき・学び」「今後も続けたいか」の3つのテーマを中心に設問を設計します。自由記述欄も設け、リアルな声を拾い上げましょう。

KPIの設定例とROIの可視化方法

参加率、満足度、リピート希望率などをKPIに設定し、経年比較して改善サイクルを回すことが重要です。WellWaの分析機能を活用すれば、ROI可視化もスムーズに行えます。

次回へ向けたフィードバック活用法

参加者の声をもとに改善ポイントを明確にし、早めに次回案を共有すると、運営チームや参加者の期待感も高まります。PDCAを意識した運営が、イベントの質を高め続けます。

ウェルビーイング施策導入に関するよくある質問と回答

本当に効果があるのか?その根拠と考え方

単発のイベントだけで効果を実感するのは難しく、小さな成功体験を積み重ねることで、社員の意識・行動変容は確実に促進されます。効果は“即効型”ではなく、“浸透型”と考えましょう。

予算が限られている企業の工夫例

「リアルからオンラインイベントに切り替える」「外部講師をピンポイントで活用する」「社内ボランティアスタッフを募る」など、低予算でも工夫次第で十分に効果的なイベントを実施することができます。

上層部を説得するための資料づくりのポイント

「社員満足度向上」「離職率改善」「企業ブランディング強化」など、経営インパクトを数字で示すと説得力が高まります。WellWaのサーベイデータなども活用しましょう。

まとめ|社員と企業を育むウェルビーイングの実践を

ウェルビーイングイベントは、社員の健康と働きがいを支えると同時に、企業価値を高める重要な投資です。楽しさを取り入れつつ、小さくても確実な一歩を積み重ねることが成功への近道となります。まずは、実現可能なことから着手し、継続的な取り組みへとつなげていきましょう。